日本のファム・ファタル像は、西洋の「運命の女」と共通する魅惑的で危険な女性像をもちつつ、日本の文化的・歴史的背景や美意識、ジェンダー観に根ざした独自の特徴を備えています。文学、演劇、映画、アニメなどのメディアを通じて、日本のファム・ファタルは多様な形で表現され、時代と共に進化してきました。以下に、その歴史的変遷と代表的な例を詳細に解説します。

古代・中世の原型:神話と文学における魔性の女

日本のファム・ファタルの原型は、神話や古典文学に遡ります。

- 山姥(やまうば)や鬼女…『日本書紀』や能楽に見られる妖怪的な女性像。『黒塚』の安達ヶ原の鬼婆は、旅人を誘惑し殺す存在で、ファム・ファタルの破壊性を象徴。美と恐怖の二面性が強調される。

- 玉藻前(たまものまえ)…平安時代に実在したとされる傾国の美女で、九尾の狐の化身とされる。朝廷を乱し、男性を惑わす魔性の女として、後に歌舞伎や浄瑠璃で描かれた。彼女は、ファム・ファタルの「超自然的魅力」を体現。

- 『源氏物語』の女性たち…紫式部による11世紀の小説では、六条御息所が嫉妬から生霊となり、光源氏やその愛人を苦しめる。彼女の情念と破壊力は、ファム・ファタルの心理的側面の先駆け。

これらの女性像は、仏教や陰陽道の影響を受け、女性の情念や霊力が男性社会を脅かすものとして描かれました。

近世(江戸時代):歌舞伎と浮世絵の魔女

江戸時代の芸能文化では、ファム・ファタル像が大衆的に発展。

- 歌舞伎の悪女…『冥途の飛脚』の傾城梅川や『曾我物語』の傾城五代は、愛と裏切りを通じて男性を破滅に導く。彼女たちの妖艶な美貌と強い意志は、ファム・ファタルの原型。特に、女形(男優が演じる女性)が演じることで、理想化された女性像が強調された。

- 浮世絵の美人画…喜多川歌麿や葛飾北斎の美人画は、遊女や町娘を官能的に描き、危険な魅力を持つ女性を視覚化した。遊女文化自体、男性を金銭的・感情的に「破滅」させる場として、ファム・ファタル的要素を含む。

- 怪談話…『牡丹灯籠』のお露は、死後も男性を誘惑する幽霊として登場。怪奇的な魅力は、日本のファム・ファタルに特有の「霊性」を付与。

この時期、女性の性的魅力は、儒教的な道徳観と対立しつつ、大衆文化で賛美され、ファム・ファタル像に複雑なニュアンスを与えました。

近代(明治・大正・昭和初期):西洋文化との融合

明治維新後、西洋文学や映画の影響で、日本のファム・ファタル像は新たな形を取ります。

- 文学の悪女…谷崎潤一郎の『痴人の愛』(1924年)のナオミは、西洋的なモダンガールとして、主人公を破滅に導く。ナオミの自由奔放な性と自己主張は、西洋のファム・ファタルと日本的美意識の融合。谷崎の『春琴抄』(1933年)の春琴も、支配的でサディスティックな女性として、ファム・ファタル的。

- 大正ロマンの影響…女優やカフェの女給が、都市文化の中で「魔性の女」として注目された。川端康成の『浅草紅団』(1929〜30年)では、浅草の女性たちが危険な魅力を放つ。

- 映画の登場…戦前の日本映画では、田中絹代や原節子が、情念深い女性を演じ、ファム・ファタルの原型を形成。溝口健二の『滝の白糸』(1933年)のヒロインは愛と犠牲を通じて男性を翻弄。

西洋のノワールやロマン主義の影響を受けつつ、日本の「物の哀れ」や情念美が、ファム・ファタル像に独特の哀愁を加えました。

戦後(1945年以降):映画とポップカルチャーのファム・ファタール

戦後の日本映画や大衆文化では、ファム・ファタルがより多様に。

- 溝口健二の女性たち…『雨月物語』(1953年)の若狭は、幽霊として男性を誘惑し死に導く。溝口の作品は、ファム・ファタルの超自然的要素と、女性の社会的抑圧をリンクさせる。

- 黒澤明の『羅生門』(1950年)…真砂(京マチ子)は、複数の視点で描かれる謎めいた女性。彼女の曖昧な動機と性的魅力は、ファム・ファタルの現代的解釈。

- 60〜70年代のピンク映画…日活ロマンポルノや独立系映画では、若尾文子や小川真由美が、性的に奔放な女性を演じ、ファム・ファタル像を大衆化。『赫い情事』(1964年)のヒロインは、情欲で男性を破滅させる。

- 山口百恵のスター性…70年代の映画やドラマで、山口百恵が演じた純粋かつ危険な女性像(例:『伊豆の踊子』1974年)は、ファム・ファタルのソフトな変形。彼女の引退後の神格化も、魔性のイメージを強化。

戦後の女性解放や経済成長に伴い、ファム・ファタルは「被害者」から「主体的な誘惑者」へと変化しました。

現代(1990年代以降):多メディアでの展開

現代日本のファム・ファタルは、映画、アニメ、マンガ、ゲームで多様に描かれます。

映画

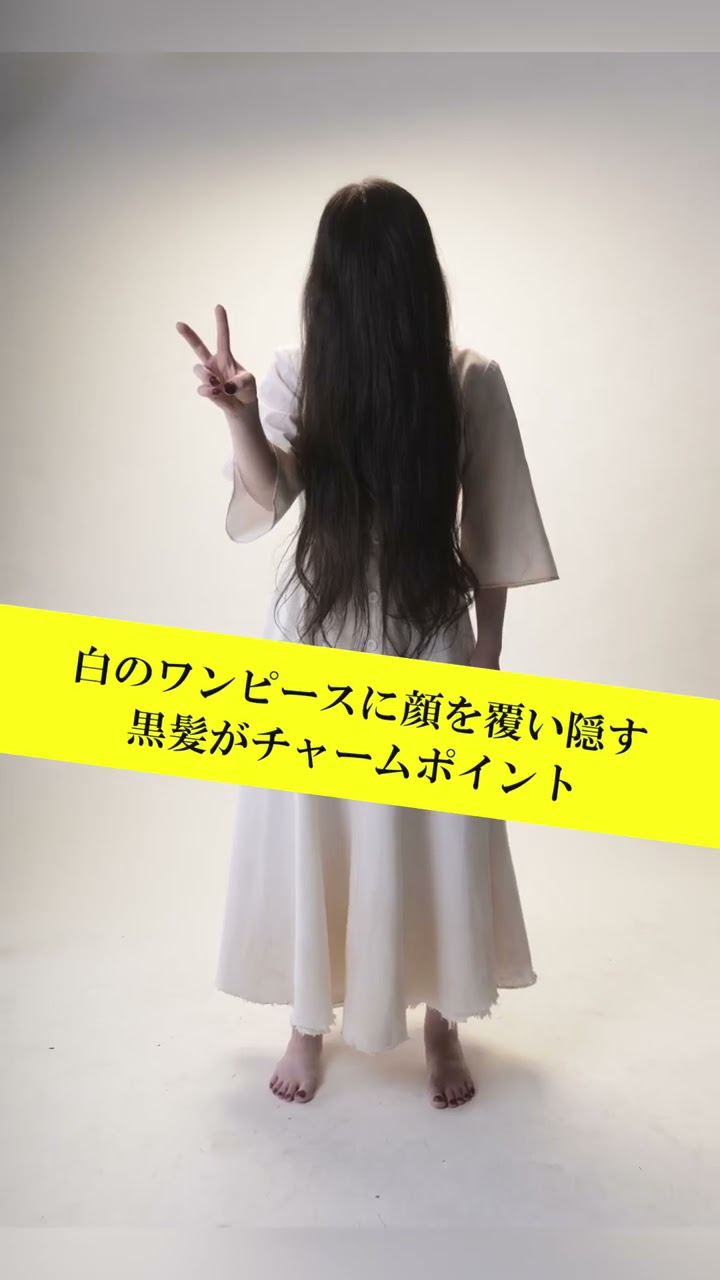

- リング(1998年)の貞子…中田秀夫監督のホラー映画で、貞子は超自然的なファム・ファタル。ビデオを通じて男性を死に導く彼女は、伝統的な幽霊譚と現代のテクノロジーを融合。

- オーディション(1999年)の麻美(椎名英姫)…三池崇史監督のこの映画は、麻美が一見純粋な女性から冷酷な復讐者に変貌。彼女の二面性は、ファム・ファタルの現代的極端例。

- 万引き家族(2018年)の信代(安藤サクラ)…犯罪を通じて家族を支える信代は、優しさと破壊性を併せ持ち、ファム・ファタルの日常的解釈。

アニメ・マンガ

- 『新世紀エヴァンゲリオン』の綾波レイや惣流・アスカ・ラングレー…ミステリアスで感情的に不安定な彼女たちは、男性キャラクターを精神的に翻弄。ファム・ファタルの心理的側面を強調。

- 『DEATH NOTE』の弥海砂(ミサミサ)…愛と執着で夜神月を支えつつ、彼の破滅を間接的に加速。ポップカルチャーでのファム・ファタル像。

- 『攻殻機動隊』の草薙素子…サイバーパンクの世界で、知性と身体性を武器に男性を超越。伝統的なファム・ファタルを脱構築。

- J-POPとアイドル文化…安室奈美恵や浜崎あゆみは、1990年代〜2000年代のビジュアルと歌詞で、独立した「魔性の女」像を体現。現代の乃木坂46や櫻坂46のメンバーも、ファンの幻想を操るファム・ファタル的役割を担う。

日本のファム・ファタルの特徴

日本のファム・ファタルは、西洋と異なる独自の要素をもっています。

- 情念と霊性…仏教や神道の影響で、情念(嫉妬、愛、復讐)や霊的存在(幽霊、妖怪)が強調される。貞子や若狭のような超自然的要素は、西洋のファム・ファタルには少ない。

- 二面性…純粋さと危険さ、被害者と加害者の両面をもつ。麻美やナオミは、一見従順だが内面に破壊力を秘める。

- 美学の影響…「物の哀れ」や「わびさび」が、ファム・ファタルに哀愁や儚さを付与。西洋の冷酷な誘惑者とは異なり、感情的な深みが重視される。

- ジェンダー規範との緊張…日本の家父長制社会では、ファム・ファタルは「規範を破る女性」として罰せられる傾向(例:梅川の悲劇的結末)があるが、現代では自己主張の象徴として肯定的に描かれる(例:草薙素子)。

- 現代的再解釈…フェミニズムやポップカルチャーの影響で、ファム・ファタルは「悪女」から「自己実現の主体」へ。ハーレイ・クインのような西洋のポップなファム・ファタルとも共鳴。

文化的意義と現代の課題

日本のファム・ファタルは、男性中心社会への抵抗や、女性の欲望・主体性の表現として機能してきました。

- 歴史的背景…戦後の女性の社会的進出や、1990年代以降のジェンダー意識の変化が、ファム・ファタルを「被害者」から「エンパワーメントの象徴」に変えた。

- グローバルな影響…Jホラーやアニメの世界的成功により、貞子や綾波レイは国際的なファム・ファタル像に。ハリウッドのリメイク(『ザ・リング』)やアニメのファン文化が、その影響を拡大。

- 現代の議論…#MeTooやジェンダー平等の文脈で、ファム・ファタールは「女性のステレオタイプ」を強化する危険性と、抑圧された女性の声を代弁する可能性の両方を孕む。現代のクリエイターは、彼女たちを単なる「魔性」ではなく、複雑な人間として描く傾向にある。

代表例のまとめ

- 古典…玉藻前(歌舞伎)、六条御息所(源氏物語)

- 近代…ナオミ(痴人の愛)、白糸(滝の白糸)

- 戦後…若狭(雨月物語)、真砂(羅生門)

- 現代…貞子(リング)、麻美(オーディション)、草薙素子(攻殻機動隊)

結論

日本のファム・ファタルは、神話の妖女から現代のアニメヒロインまで、情念、霊性、美学を軸に進化してきました。西洋のファム・ファタルが性的魅力や冷酷さに重点を置くのに対し、日本のファム・ファタルは感情の深みや超自然的要素を強調し、文化的・社会的文脈を反映しやすいです。現代では、女性の主体性や多様なジェンダー表現を背景に、ファム・ファタルは新たな解釈を獲得し続けています。

もし特定の作品やキャラクター(例:貞子やナオミ)について深掘りしたい、または他のメディア(例:ゲームや現代文学)でのファム・ファタールを探求したい場合、教えてください。

コメント 雑学・感想など