グラインドハウス映画は、低予算で制作されたエクスプロイテーション映画を中心とするジャンルで、センセーショナルな内容(暴力、セックス、ホラー、犯罪など)を特徴とし、主にアメリカの都市部にある「グラインドハウス」と呼ばれる劇場で上映されました。この名称は、1920年代のバーレスク劇場が連続上映(grind=挽く)する形態に由来し、観客を引きつける過激な内容で知られています。以下にその歴史を時代ごとに整理して説明していきます。

起源と初期(1920年代~1950年代)

グラインドハウス映画のルーツは、1920年代から1930年代のアメリカに遡ります。この時期、都市部の安価な劇場では、低予算のB級映画やサイレント映画が連続上映され、労働者階級や移民を主な観客としていました。1930年代には、ヘイズ・コード(映画検閲規則)の導入により、性や暴力の描写が制限されましたが、独立系のプロデューサーたちはコードの隙間を縫う形で「教育映画」として性や薬物を扱った作品(例:『リーファー・マッドネス 麻薬中毒者の狂気』1936年)を製作。これらがエクスプロイテーション映画の原型となり、グラインドハウスで人気を博しました。1940年代~50年代には、ヌードや犯罪をテーマにした映画(例:『母と娘』1945年)が、道徳的警告を装いつつセンセーショナルな内容で観客を惹きつけました。

黄金期(1960年代~1970年代)

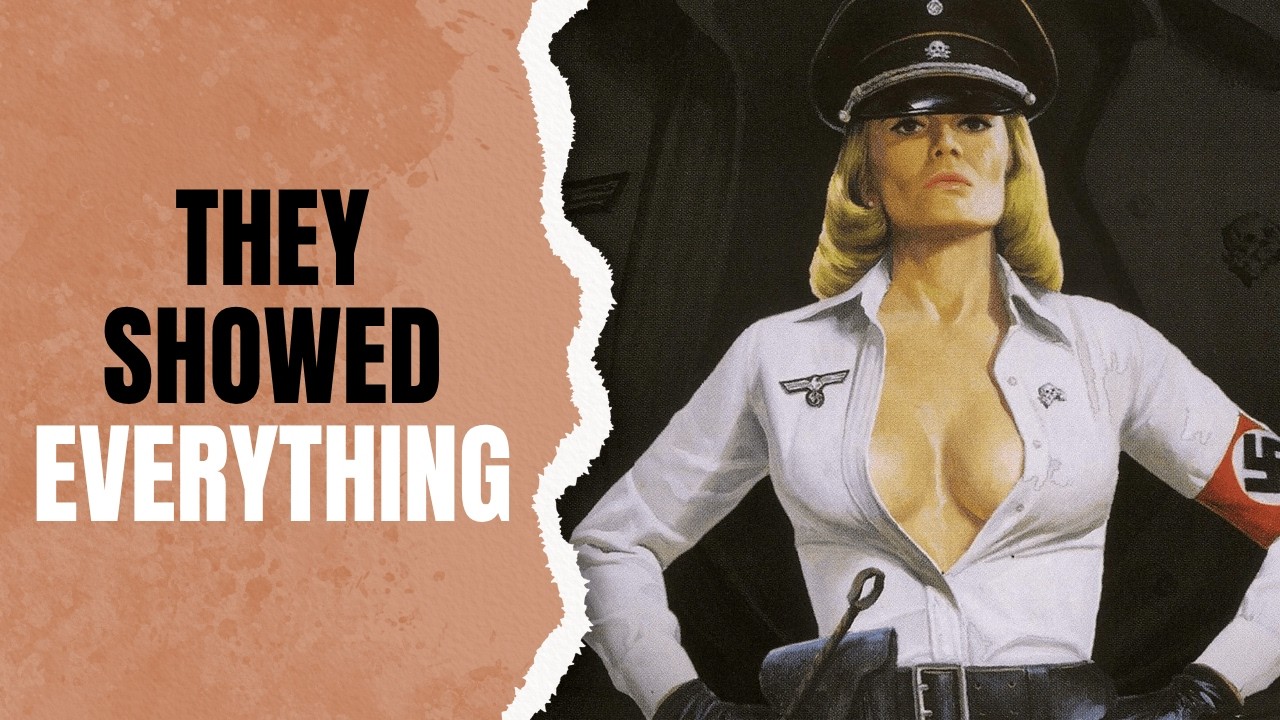

1960年代、ヘイズ・コードの緩和と性的革命の影響で、グラインドハウス映画は全盛期を迎えました。ラス・マイヤーやハーシェル・ゴードン・ルイスらの監督が、過激な暴力(スプラッター)、ヌード、奇抜なテーマを強調した作品を量産。マイヤーの『ファスター・プシィキャット!キル!キル!』(1965年)は女性主導の犯罪映画として、ルイスの『血の祝祭日』(1963年)はゴア映画の先駆けとしてカルト的人気を獲得しました。1970年代には、ブラックスプロイテーション(例:『黒いジャガー』1971年)、カンフー映画、ホラー(例:『悪魔のいけにえ』1974年)、レイプ・アンド・リベンジ(例:『悪魔のえじき』1978年)など、多様なサブジャンルが誕生。ロジャー・コーマンなどのプロデューサーが低予算で若手監督を起用し、ウェス・クレイヴンやジョナサン・デミらがグラインドハウスでキャリアをスタートさせました。劇場はニューヨークの42丁目やロサンゼルスのダウンタウンに集中し、ダブルフィーチャー(2本立て上映)やオールナイト上映で観客を魅了しました。

衰退(1980年代~1990年代)

1980年代、ビデオカセットの普及により、グラインドハウス映画は劇場からホームビデオ市場へ移行。VHSレンタルで「ダイレクト・トゥ・ビデオ」のB級映画が量産され、劇場の観客が減少しました。都市再開発により、42丁目などのグラインドハウス劇場が閉鎖され、ジャンルは衰退。とはいえ、『天使の復讐』(1981年)や『吐きだめの悪魔』(1987年)のような作品は、過激な内容でカルトファンを維持しました。一方で、グラインドハウスで育った監督たちがメインストリームへ進出(例:クレイヴンの『エルム街の悪夢』1984年)、ジャンルの影響力が主流映画に波及しました。1990年代には、ビデオ市場の飽和とハリウッドの大作映画の台頭で、グラインドハウス映画の独自性は薄れていきました。

復興と現代(2000年代~現在)

2000年代、クエンティン・タランティーノやロバート・ロドリゲスらがグラインドハウスへのオマージュとして、『デス・プルーフ in グラインドハウス』『プラネット・テラー in グラインドハウス』を共同監督(。このプロジェクトは、ダブルフィーチャー形式や偽予告編を再現し、傷だらけのフィルムや低予算感を意図的に演出。商業的には失敗しましたが、カルトファンを再燃させ、グラインドハウス美学を再評価させました。インディーズ映画やホラー(例:『ザ・ウーマン』2011年)でその精神は継承され、ストリーミング時代にはArrow VideoやSeverin Filmsが古いグラインドハウス映画を復刻。現代では、レトロなノスタルジーと過激なテーマが融合し、ニッチなファン層に支持されています。また、『マンディ 地獄のロード・ウォリアー』(2018年)のようなサイケデリックなホラーも、グラインドハウス的要素を取り入れ、新世代に影響を与えています。

文化的意義と影響

グラインドハウス映画は、低予算ゆえの創造的自由度から、主流映画が避けるタブーや社会問題(人種、ジェンダー、暴力)を大胆に扱いました。ブラックスプロイテーションはアフリカ系アメリカ人の表現を強化し、ウィメン・イン・プリズンやレイプ・アンド・リベンジはフェミニズム議論を刺激。一方で、過激な描写は搾取的と批判され、検閲や上映禁止も頻発しました。現代では、タランティーノの『キル・ビル Vol.1』『キル・ビル Vol.2』やロドリゲスの『マンディ 地獄のロード・ウォリアー』(2018年)など、グラインドハウス美学が主流映画に取り入れられ、インディーズ映画やホラーにもそのDNAが息づいています。グラインドハウスは、商業性と芸術性の狭間で独自の文化を築き、映画史に欠かせない存在です。

コメント 雑学・感想など